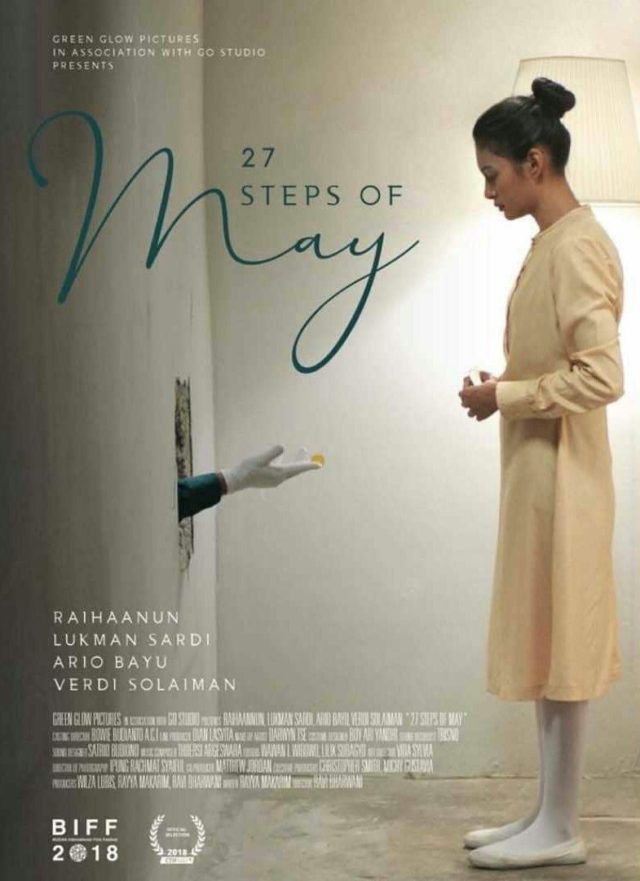

27 Steps of May: Trauma, Isolasi Diri, dan Dunia Sulap

Sumber gambar: movfreak.blogspot.com

Rayya Makarim berhasil menyajikan sebuah skenario menarik mengenai seorang korban perkosaan yang mengalami trauma berkepanjangan.

Trauma itu begitu mendalam, sedemikian rupa sehingga May, begitu nama gadis itu, tak pernah lagi beranjak keluar dari rumahnya. Bahkan, ketika ada kejadian kebakaran sekalipun. Delapan tahun lalu, saat masih berusia 14 tahun, dia diperkosa secara massal dan brutal secara tak terduga, dan kini May menciptakan mekanismenya sendiri untuk mengatasinya. Dia mengisolasi dan mengalienasi dirinya dari kehidupan sosial dan memblokade emosi dan memori. Dia menciptakan rutinitasnya yang ia jalani lagi dan lagi. Berbusana sama setiap hari, menyeterika, mendandani boneka-boneka selemari, bermain lompat tali. Ia seakan berharap bahwa rutinitas bisa membuat hidupnya terhindar dari hal-hal yang tak tertebak, dan berupaya melupakan masa lalunya. Jika ada satu saja hal yang berbeda dari ritual hariannya, atau yang membuatnya teringat dengan kejadian traumatis itu, maka ia pun melukai dirinya sendiri, mengiris pergelangan tangannya. “Karena tak seperti kenangan buruk yang abstrak, rasa sakit bisa ia kontrol” terang Rayya Makarim, sang penulis skenario yang juga produser film 27 Steps of May arahan Ravi Bharwani.

Selama 8 tahun, May cari aman, menjalani hal yang itu-itu saja dengan rigid dan penuh kehati-hatian, menghindari masa silamnya. Sampai pada suatu hari, sesaat setelah kebakaran, ia melihat tetangganya yang seorang pesulap dari lubang tembok kamarnya. Ia seakan melihat dunia baru yang lain, yang menawarkan misteri yang juga tak terduga, tapi tak mampu memadamkan rasa ingin tahunya. Tentu saja, saat tombol emosi dan memorinya sudah aktif, dia dipaksa untuk merasakan kembali kepedihan di malam itu, dan sebagai konsekuensinya, siklus aktivitasnya juga terancam terputus. Sejauh apa dunia sulap mengubah ritus kesehariannya yang ketat itu?

Menurut kritikus film Chai Hee Suk, di film yang mini kata-kata ini, ketakutan akan ketakterdugaan, seperti yang terjadi 8 tahun lalu, bertemu dengan fenomena baru penuh kejutan yang mempesonanya: dunia sulap yang magis. Tapi, seperti halnya kemahiran bersulap, menyembuhkan luka mendalam juga perlu latihan, perjuangan, dan disiplin. Saya sepakat dengannya, dengan satu tambahan: film ini juga melibatkan penonton yang peduli dan cemas dengan sang karakter utama bila tak memenuhi lingkaran rutinitas hidupnya.

Tapi kisah May bukanlah satu-satunya cerita yang kuat. Cerita sang ayah, juga tak kalah menarik. Selama 8 tahun, ia mencoba menyembuhkan trauma putrinya, namun selalu gagal. Ia lantas menyalahkan dirinya: petinju yang tak mampu melindungi anak semata wayangnya. Dia melarutkan dirinya dalam pekerjaan yang dia sangat kuasai: bertarung. Yang penting menyakiti, meledakkan energi ketakberdayaan dan rasa bersalahnya yang mendalam. Ia juga menjadi pendiam dan menutup diri, menghindari pembahasan seputar malam jahanam di pasar malam itu, kecuali pada Sang Kurir yang acap mengantarkan segembolan boneka untuk May. Namun, begitu sampai rumah, ia menjelma menjadi lembut dan melayani rutinitas sang putri. Kedua cerita ini beberapa kali bertemu dalam satu muara. Dan perlahan, tindakan Sang Ayah yang agresif itu menyebabkannya pulang tak sesuai jadwal rutin dan itu, tentu saja, mengganggu ritual May.

Rayya, yang sudah lama berkolaborasi dengan Ravi, menyatakan bahwa ide awalnya adalah membuat film tentang keterasingan dan alienasi, sebuah tema favorit sang sutradara Impian Kemarau dan Jermal. “Semua film Ravi berisi soal isolasi dan alienasi”. Tak terkecuali film ini. Lantas, muncul ide soal mengangkat kasus Perkosaan Mei 1998. “Tetapi bukan tentang pemerkosaan massalnya, lebih ke cerita personal, bagaimana sang korban setelah kejadian,” terangnya. Dikembangkan sejak sekitar 6 tahun lalu, semua hal dibahas dalam persiapan. “Karena itu, menulis skenarionya hanya sekitar 2-3 draft saja, karena kami sudah menyepakati setiap detil adegan”. Setiap adegan dan dialog tertulis dalam skenario dan siap untuk dieksekusi.

Dunia sulap terpilih karena, menurut Rayya, “untuk menyembuhkan luka, persoalan harus dihadapi dan dituntaskan, dan untuk memulainya, perlu hal lain, hal yang asing tapi memukau dan jauh berbeda dengan dunianya, yang membuatnya terhisap ke dunia asing itu”, ujarnya. Proses bagaimana May bisa menyimpang dari ritual harian yang ia ciptakan sendiri, baik secara disengaja atau tidak disengaja, baik akibat si Pesulap atau sang Ayah, adalah sebuah kecemasan (atau keasyikan?) tersendiri yang dirasakan penonton. Memang, pada cerita film ini, penonton seolah dipaksa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh May dan ayahnya.

Dan yang paling sulit adalah menuliskan adegan perkosaannya. “Saya merasa jijik dan tersiksa saat menuliskannya. Kami diskusi banyak hal, tapi berupaya menghindari diskusi soal ini. Sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk mau tidak mau harus duduk dan menuliskannya,” ungkap Rayya yang sebelumnya sudah menelurkan enam skenario film panjang itu. Sebelumnya, riset dilakukan dengan membaca data dan laporan terkait korban perkosaan massal 1998 yang berdampak secara fisik, psikis, dan emosi.

Tema siklus kekerasan dan korban perkosaan adalah hal penting yang patut diungkap. Dalam film ini, walau tak secara eksplisit, tapi bisa terlihat bagaimana May adalah korban kekerasan dan perkosaan dan sang ayah yang justru melakukan kekerasan di ring tinju karena merasa tak berdaya menghadapi kenyataan. Saat diputar perdana di Festival Film Busan, Rayya menyatakan ada satu wanita penonton yang bertanya sambil menahan tangis, dan berterima kasih atas film ini karena telah membuat hatinya tergerak. “Rupanya, dia juga korban perkosaan”, ujar Rayya. Tapi, sang penanya tadi menegaskan kalau sekarang dia sudah baik-baik saja.

Dua cerita yang sama kuat dan mengalir, tentang karakter-karakter dan profesi-profesi yang tak lazim, tentang hubungan ayah dan anak yang sama-sama menutup diri, dan bagaimana untuk melupakan kelamnya masa lalu adalah dengan menghadapinya. Hal-hal ini adalah beberapa yang membuat skenario film ini dinobatkan menjadi pemenang dalam Festival Film Tempo kali ini.

Tulisan Ekky Imanjaya ini juga dimuat dalam Majalah Tempo, 6 Desember 2018.

Comments :